写真はwikipediaより

京大受験において最も差がつき、合格を左右するといっても過言でないのが数学です。

京大模試や過去問などで、5~6割を安定してとることができるようになると、合格がぐっと近づきます。

そこで今回は、京大理系数学で6割を目指すための時間配分の一例を解説していきます。

ここで紹介する時間配分はあくまで、とれるはずの点数を取りこぼさないための方法であり、数学の学力が上がるわけではないのでご注意ください。

あくまで、小手先のテクニックです。

時間配分

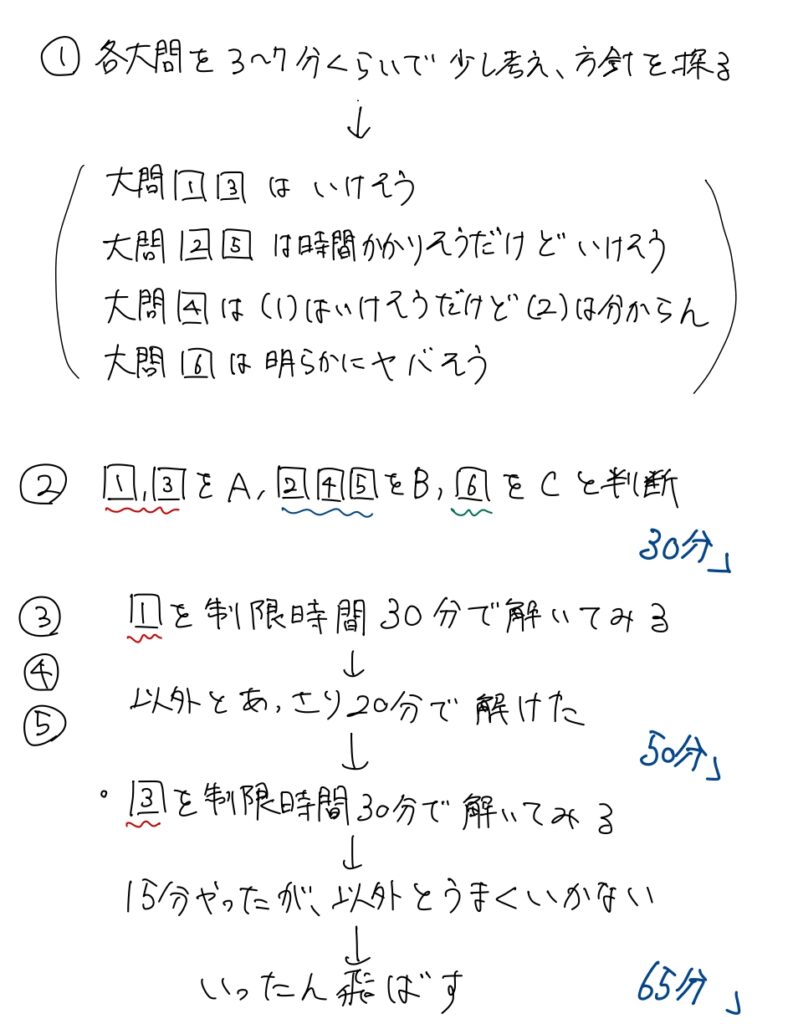

私が採用していた時間配分は次のようなものになります。

①6つ大問をそれぞれ3~7分くらいで少し考え、方針を探る

(ここまでで25~40分くらい経過)

②6つの大問の難易度の目安をA(いけそう)、B(何とかなりそう)、C(きつそう)の三つに分ける

③Aの大問を制限時間30分で解いてみる

時間をしっかりとってA問題で確実に得点することを重視します

④【1】15分かけてもA問題がうまく解けない場合

→いったん諦め、次のA問題へ移る

【2】制限時間の30分以内で解けた場合

→ほくそ笑みながら次のA問題へ移る

⑤【1】,【2】をA問題がなくなるまで繰り返す

(ここまでで65~100分くらい経過)

ここまでで2完を確保できていると安心です。

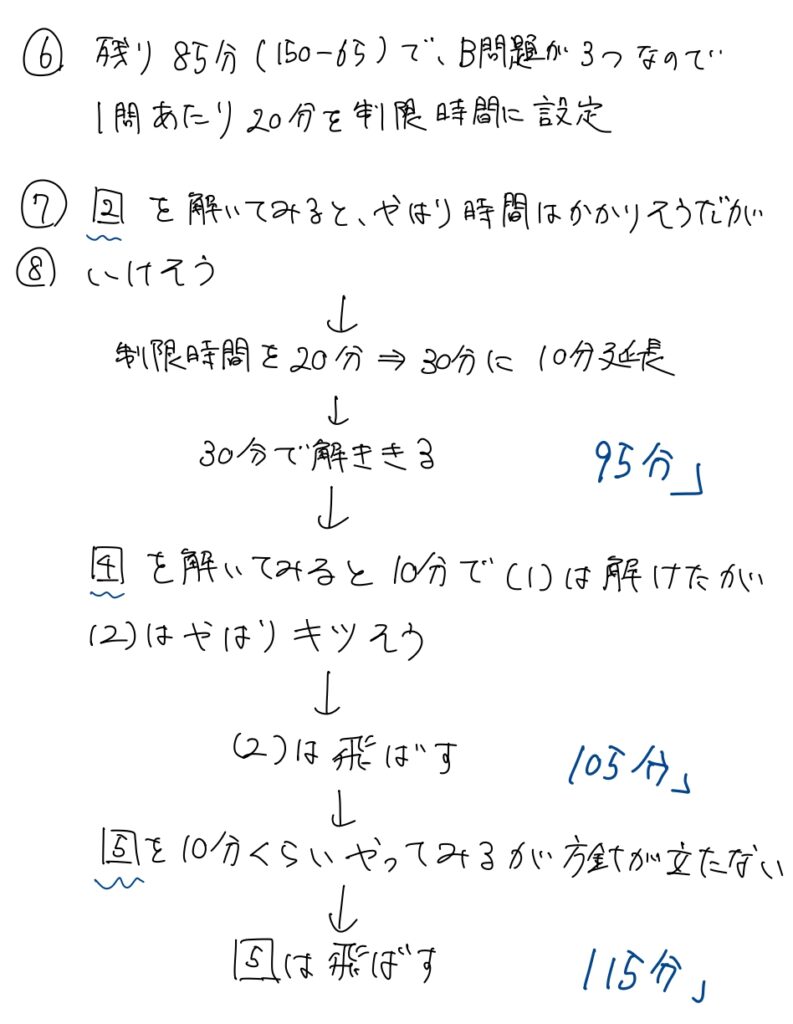

⑥【1】A問題が早く解けたりして残り時間が70分以上ある場合

→1問あたりの制限時間を20分にして、B問題を解いてみる

【2】A問題をしっかり時間を使って解いた場合など、残り時間が60分前後である場合

→残り時間をB問題の個数でわった時間を制限時間として、B問題に取り組む

例えば60分余っててB問題が3つの場合、1問20分になります

⑦【1】B問題を解いてみると方針が見えたが、⑥で設定した制限時内には終わらなさそうな場合

→制限時間を10分延長し、完答を目指す

【2】10分くらい試行錯誤しても全然方針が立たない場合

→潔く諦め、次のB問題へ

⑧【1】,【2】をB問題がなくなるまで繰り返す

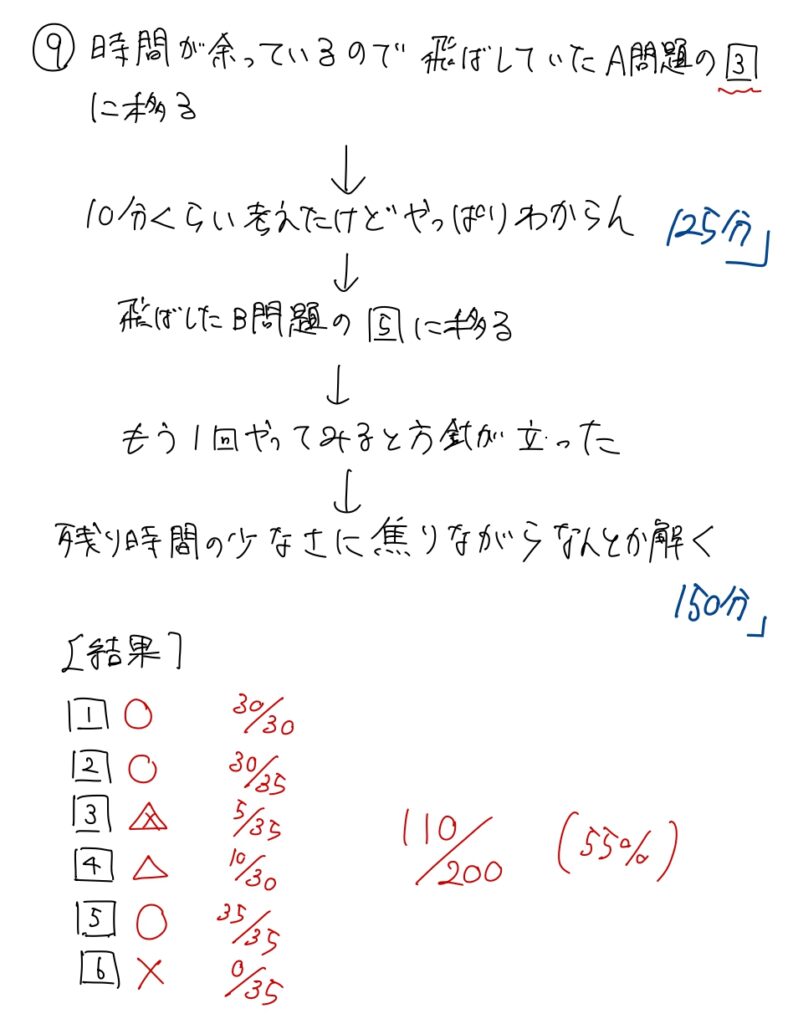

⑨時間が残っていたら、飛ばしていたA問題、B問題をやってみる。

または、C問題で爪痕を何とか残す

⑩試験終了

文章だけだと分かりづらいので例を紹介します!

実際の例

めっちゃリアルです

こんな感じで、2完4半~3完2半くらいをめざしていきます

以下、注意事項やポイントを説明します!

【注意】ある程度数学力がないと時間配分を立てても意味がない

一定の数学力をつけない限り、時間配分を決めることに意味はありません!

どの問題も分からず、飛ばしていった結果、時間は有り余っているけどなにもできなくて途方に暮れるだけです

では「一定の数学力がある状態」とは、どんな状態なのでしょうか?

それは、

①5分前後試行錯誤すれば、大体の問題に対する方針が立てられる経験値がある

②旧帝レベルの問題にビビらずに立ち向かい、時間をしっかりかければ標準レベルの問題なら完答できる

という二つの条件を満たしている状態です。

条件①については、とにかく「解いてきた数学の問題の量」が重要になります。この力がないと、問題の難易度の判断すらできません!

理科に気を取られすぎず、毎日数学をやって経験値を稼ぎましょう!

優先順位は数学>>理科です!!

条件②については、「レベルの高い問題と向き合い、なんとか解いてきたという経験」が重要になります。京大模試の問題を見て、戦意喪失しているようでは合格点には届きません。

プラチカや上級問題精講などをやりこんで、難しめの問題に対する免疫をつけましょう!

過去問も温存せず、遅くとも高3夏までには始めることをおすすめします!

これらの力はたとえあなたが「数弱」だとしても努力によってつけることができます!

とにかく、たくさん数学をすることと、難問をどんどん解いて免疫をつけるということを徹底してください!

応援しています!

おわりに

京大理系数学で6割を目指す時間配分、ある程度の数学力をつける必要性をわかっていただけたかと思います。

本記事が数学の時間配分や数学の学習計画の参考になれば幸いです!

頑張ってください!!

コメント